患者さまへ

薬剤部理念・基本方針

●基本理念

地域の医療・保険・福祉の充実のため「適正な薬物療法を提供する」ことを目指します

●基本方針

- 患者さんへの安全で効果的な薬物療法に貢献します。(医療安全の確保)

- 他の医療スタッフとの協働・連携によるチーム医療を推進します。(チーム医療の推進)

- 高度専門化する薬剤業務に対応しうる専門知識の習得に努めます。(資質の向上)

- 薬学生、他職種学生の育成を実践します。(教育の実践)

人員・資格等

●スタッフ

- 薬剤師 … 15人

- 薬剤補助 … 2人

●主な資格所有者

我々はより高い知識や技能を得るため、日々精進しています。主な資格所有者は以下になります。

2024.04.01現在

患者さまへ

導入機器

病院で働く薬剤師の仕事

業務概要

病院で働く薬剤師の仕事には、以下のようなものがあります。

●調 剤(処方せんを鑑査し、薬を調製)

●製 剤(市販されていない薬剤を病院で調製)

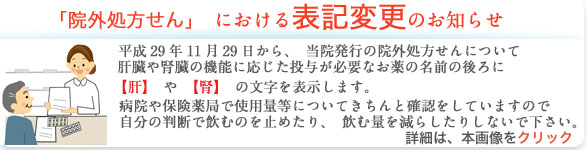

●無菌調製(輸液、抗がん剤や製剤を正確、安全、清潔に調製)

●服薬指導(外来・入院患者さんへの薬の飲み方や注意点などの説明、指導)

●薬品管理(医薬品の特性を考慮した保管管理)

●医薬品情報提供(薬の効果や副作用の情報を収取、管理、提供)

●薬物治療モニタリング(体内の薬の濃度を測定、適切な使用量や投与法を提案)

●教 育(薬学生や他の医療スタッフへの教育)

●治 験(治験薬の管理、調剤)

主な業務内容

●調剤業務

調剤とは、医師の指示した処方せんの内容を確認して、お薬を取り揃えることです。 お薬を取り揃える前には、用法用量、お薬同士の相互作用、他の診療科と重複していないか、などを必ず確認しています。おかしなところがあれば、必ず医師に疑義照会をして、お薬が患者さんに適切に投与されるよう努めています。 当院では、薬剤を自動で払い出すことができる、自動調剤棚mille(ミィーレ)を導入しています。milleを活用することによって、薬剤の取り間違いや取り忘れを防ぐことができています。また、錠剤を分包したり、水剤や散剤を計量したり、軟膏を混合したりと様々なお薬の調剤をしています。

●注射薬の無菌的調製業務

当院では、薬剤師による中心静脈栄養と抗がん剤の調製業務を無菌的に行っています。 中心静脈栄養の調製は、クリーンベンチ内で無菌的に調製しています。 抗がん剤は細胞毒性があるため、投与を受ける患者さんだけでなく、抗がん剤を扱う薬剤師や、看護師への暴露対策が必要です。現在、院内で施行されている注射の抗がん剤は、そのすべてを薬剤師が調製しています。調製の際は、安全キャビネットとCSTD(閉鎖式薬物移送システム)を使用し、無菌的かつ調製者が抗がん剤に暴露されないようにしています。

●病棟業務

当院薬剤部では、病棟業務として主に①薬剤管理指導(服薬指導)②病棟薬剤業務を行っています。

①薬剤管理指導(服薬指導)では、入院時の初回面談、入院中の継続指導、退院時の退院時指導を行っています。入院時初回面談では、持参薬の確認、入院前の副作用、飲み忘れなどの服用状況、サプリメントや市販のお薬などの服用が無いかなどを患者さんやそのご家族から聞き取り、確認しています。退院時指導では、入院中の副作用歴やお薬の履歴などをお薬手帳に記載し、退院後の薬の飲み方などを説明しています。服薬指導を行う際には、実際に患者さんのベッドサイドに行き、服用薬の説明や副作用等の説明をするとともに、副作用の早期発見や、検査値から腎機能を計算し、投与量が適切かどうかなど、薬学的に評価し、必要があれば医師に処方内容の疑義照会を行い、医薬品の適正使用に努めています。

②病棟薬剤業務では、処方切れとなるお薬の処方依頼、中止薬の抜薬、重複薬などの確認、定数薬の補充、病棟カンファレンスへの参加、各病棟の定期処方のセットなどを行っています。処方依頼をする際は、持参薬から当院処方に切り替えになる時には、当院に採用薬が無い場合など適宜、医師に情報提供を行っています。

●チーム医療

薬剤部では、院内のチーム医療に積極的に参加し、薬剤師としての職能を発揮しています。

・栄養サポートチーム(NST);Nutrition Support Team

NTSは、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、言語聴覚士、理学・作業療法士で構成され、栄養状態に問題のある患者を対象に週1回ラウンドを実施しています。薬剤師は、輸液療法における電解質モニタリングおよび病態に準じた適切な内容の処方支援を行ったり、ガイドラインに沿った適切な情報など安全な医療提供を行えるよう啓発活動に努めています。また対象患者の状況に応じて、褥瘡対策チーム、緩和ケアチーム等との連携も図っています。

・感染対策チーム(ICT);Infection Control Team、抗菌薬適正使用支援チーム(AST);Antimicrobial Stewardship Team

ICT/ASTでは、院内における様々な感染から、患者・家族・職員を守るために活動を行っています。医師・看護師・薬剤師・検査技師で週に2回程度院内ラウンドを行い、抗生剤の適正使用、耐性菌対策や感染に関わるサーベイランス等に努めています。また、抗MRSA薬のTDM(薬物治療モニタリング)に全件介入する体制をとっています。さらに、他院と連携し地域ぐるみで感染対策も行っています。

・緩和ケアチーム(PCT);Palliative Care Team

緩和ケアとは、病気による体の痛みやつらさ、気持ちのつらさなどに対して、つらさを和らげる治療やケアを行い、QOL(生活の質)を高めることを目的にしています。

当院には緩和ケアチームがあり、医師、看護師、薬剤師、作業療法士、理学療法士、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーと連携し、定期的にカンファレンスを行っています。

薬剤師は、患者の痛みや副作用の状況等を把握、評価し、適切な薬物治療を提供できるように処方提案や服薬指導を行っています。

・排尿ケアチーム

排尿ケアチームとは、排尿自立を促すアプローチを多職種で行い、支援するチームです。

尿道留置カテーテルを抜去しても、なかなか自立して排尿が出来ない患者さんが多いなか、1日でも早く排尿が自立する事で、人としての尊厳が守られるだけでなく、転倒予防、寝たきり防止にもつながります。薬剤師は、排尿機能へ影響を与える薬剤についての情報提供などを行っています。

・褥瘡対策チーム(PUT);Pressure Ulcer Care Team

PUTは、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、作業療法士で構成され、入院時の持込褥瘡(床ずれ)の把握およびケアの実施、さらに入院後の新たな褥瘡発生を予防する目的で週1回ラウンドを実施しています。近年褥瘡治療および予防に対する薬剤師の介入は重要視されており、使用されている薬剤のうち「薬剤誘発性褥瘡」「薬剤離脱関連褥瘡」等の褥瘡発生のリスクとなりうる薬剤の情報提供を行う事で、チーム医療に貢献しています。

・糖尿病チーム;Diabetes Team

当院では、糖尿病患者を対象に教育入院の受け入れを実施しており、血糖コントロール、食事療法、運動療法、薬物療法等について多職種で介入し患者自身のセルフケアを向上させるよう取り組んでいます。薬剤師は、治療薬の適切な用法の確認、低血糖時の対策や注意点、自己インスリン注射の手技確認等を中心に服薬指導を行っています、さらに、2023年度からは慢性腎臓病に重点を置いたCKD教育入院の受け入れも開始しています。その他、昼間・夜間糖尿病教室、松山西部地区糖尿病関連サークルにおける講義担当も担っています。

その他、心臓病予防教室チーム、心不全チーム、二次性骨折予防チーム(FLS)、入院サポートチームなど多くのチーム医療に介入しています。

●院内勉強会

薬剤部では、以下の「院内勉強会」を開催し参加しています。

- 朝の勉強会 … 研修医と合同で、感染症、輸液について学んでいます。

- 薬品説明会 … メーカーから新薬などの情報提供

- 薬薬連携研修会 … 定期的に地域の保険薬局の薬剤師と研修会を行っています。

当院の薬剤師と地域の薬局薬剤師との連携を円滑に進めていくことで、

安全で安心な薬物療法を提供することが出来、松山市の地域医療に貢献

できると考えています。

保険薬局の方へ

院外処方せんへの【肝】【腎】表記について

2017年11月29日より、当院発行の院外処方せんに「警告・禁忌情報」と「腎機能に応じた投与量の調節が必要な医薬品の情報」として、薬剤オーダー名称の後ろに【肝】【腎】の表記を開始しました。

【肝】【腎】の表記に関しては、下記資料をご参照ください。

各種マニュアル

糖尿病関連

薬学生の方へ

↑の△ ボタンで再生

未来の薬剤師へ

私たちと一緒に済生会松山病院で働いてみませんか?

●当院薬剤師のお仕事

●先輩薬剤師に聞いてみよう!

2020年入職 2年目 薬剤師

Q1 今どんな仕事をしていますか?

私は主に病棟で、服薬指導、病棟薬剤業務を行っています。

1年目から患者さんや多職種の方と直接関わる事が出来て、忙しいですが学べる事が多いです。

病棟での業務だけでなく、調剤などの中央業務も行っており、色々な業務を幅広く行っています。

2017年入職 5年目 薬剤師

Q1 業務内容でのやりがいや取りたい資格は?

NST・褥瘡対策チームなど多職種でかかわる業務が多くあります。

学会に参加して、発表したり他施設の報告を通して新たな知識を蓄えるのもいい刺激になります。

今後は、NST専門療法士や腎臓の知識に特化した資格取得を目指しています。

2009年入職 中 堅 薬剤師

Q1 済生会のいいところは?

済生会病院は全国にあります。全国済生会病院薬剤師会の研修会に参加することによって、 同じ済生会の全国の薬剤師と繋がれるところです。困った時に相談しやすいです。

また、11年目の年に新潟で行われた済生会学会・総会に参加し、永年勤続表彰(10年)を受けました。

200○年入職 ママさん 薬剤師

Q1 休みは取りやすいですか?

産休・育休をとり復帰後は時短勤務で働きました。

1つの業務に対して複数の薬剤師が担当する体制を整えているので働きやすい環境です。

さらに、院内保育があるので、育児と仕事の両立もバッチリです!!

2021.6現在

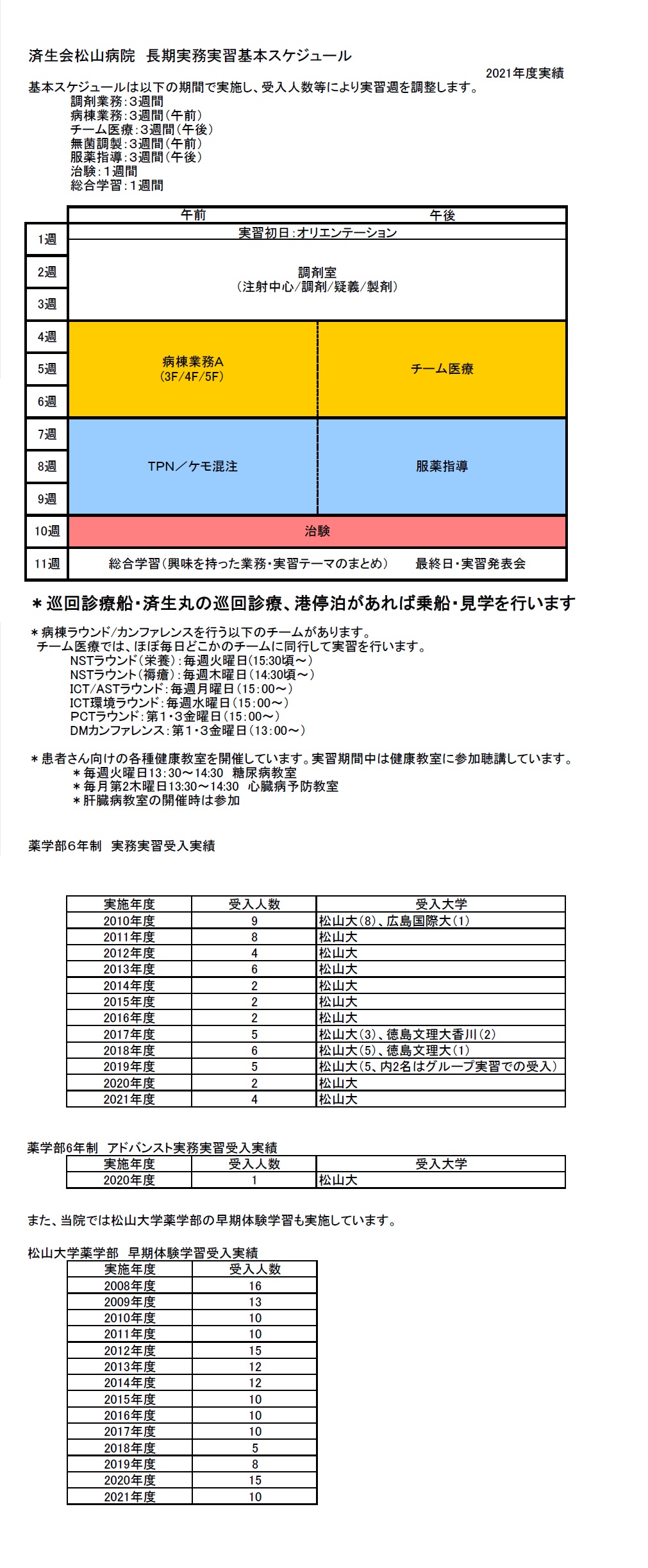

●実習スケジュール・受入実績

●新人スケジュール

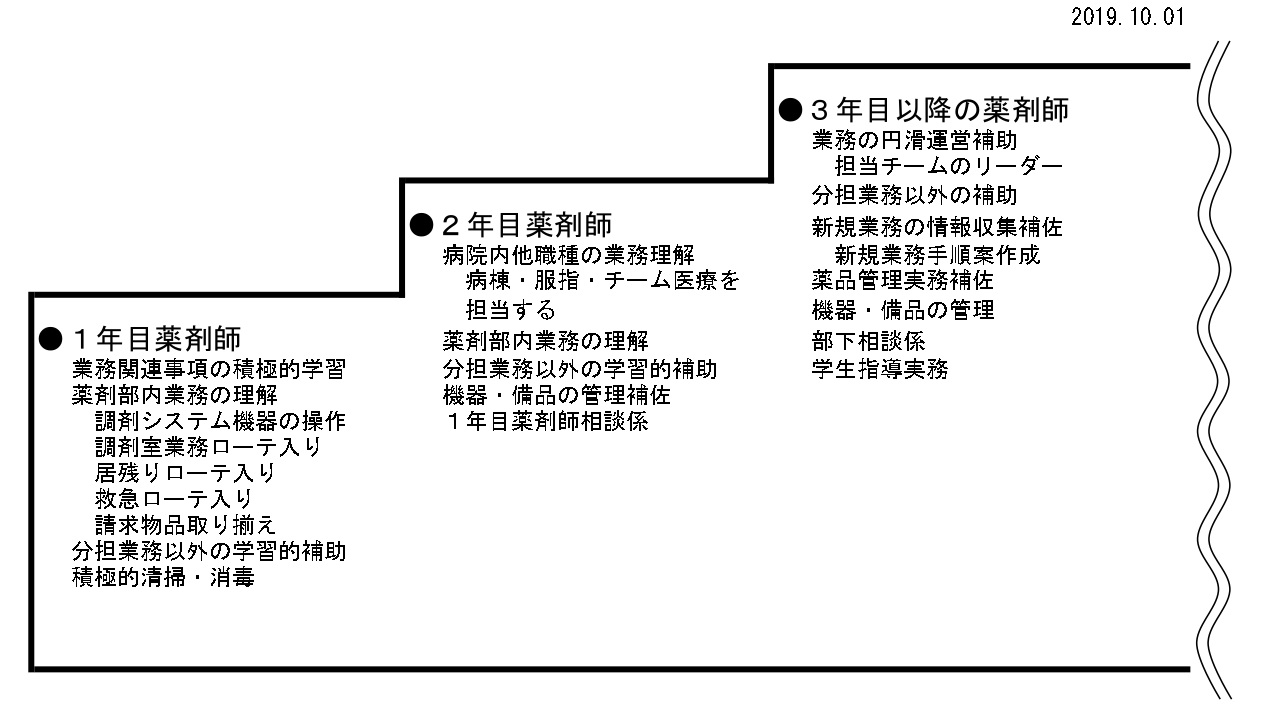

●薬剤師教育ラダー